Nel 2024 una persona su quattro è a rischio povertà o esclusione sociale. Il peso maggiore? Sulle donne, sulle famiglie con figli e sui disoccupati. Tra disuguaglianze regionali, precarietà lavorativa e welfare debole, il paese si confronta con una questione sociale ed economica pesante.

Nel silenzio di tante città italiane, dietro porte chiuse e bollette non pagate, si nasconde una realtà che ormai riguarda milioni di persone.

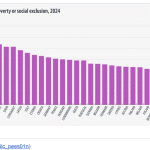

Non è più emergenza ma condizione strutturale: una persona su quattro in Italia è oggi a rischio di povertà o esclusione sociale, secondo l’ultima analisi di Eurostat riferita al 2024. Una percentuale che equivale a circa 14,8 milioni di cittadini, un dato superiore alla media europea (21%) e che fa suonare un nuovo allarme sociale.

Ma i numeri, da soli, non raccontano tutto. Perché la povertà non colpisce in modo uniforme: sono le donne, le famiglie con figli, i disoccupati e le persone che vivono nel Mezzogiorno a pagarne il prezzo più alto. Un’Italia spaccata, dove il lavoro non basta per uscire dalla povertà e il welfare fatica a tamponare le disuguaglianze. Dove il rischio sociale si lega a scelte politiche e a squilibri economici radicati.

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Secondo Eurostat, nel 2024, il 25% della popolazione italiana è a rischio di povertà o esclusione sociale, una condizione che l’istituto europeo definisce come “grave deprivazione”. Significa non riuscire a sostenere le spese di base: dal riscaldamento al pasto completo, da un’imprevista spesa medica di 800 euro all’acquisto di abiti essenziali.

Il confronto con l’Europa mostra quanto sia più grave la situazione in Italia: la media UE si ferma al 21%, pari a circa 93,3 milioni di persone su 447 milioni.

Peggio di noi fanno solo Romania (29%) e Bulgaria (27%). Al contrario, paesi come Svezia (12%) e Danimarca (14%) sembrano lontanissimi, non solo geograficamente.

Il dato italiano, riferito a una popolazione di circa 59 milioni di abitanti, significa che quasi 15 milioni di persone vivono in condizioni di fragilità economica o sociale, e spesso invisibili al dibattito pubblico.

Fonte dati: Report Eurostat – Condizioni di vita in Europa: povertà ed esclusione sociale

I dati italiani: Nord e Sud, due paesi diversi

Il rischio di povertà non si distribuisce in modo uniforme sul territorio italiano. Il Mezzogiorno è il cuore pulsante della fragilità economica, con tassi di povertà assoluta che superano il 10%, contro il 5% del Nord.

Le ragioni sono molteplici: occupazione femminile più bassa (40-45%), economia informale diffusa, servizi pubblici meno accessibili, istruzione meno inclusiva. Il dato sull’inattività è emblematico: nel Sud il 35% della popolazione in età da lavoro non è né occupata né cerca attivamente un lavoro.

Anche il welfare mostra segni di debolezza: l’Assegno di Inclusione, introdotto nel 2024 al posto del Reddito di Cittadinanza, raggiunge solo 500.000 famiglie, contro le 1,5 milioni in povertà assoluta. In molte regioni del Sud, la platea di beneficiari è dimezzata, con effetti immediati sulle condizioni di vita.

Il lavoro non basta: chi è più esposto al rischio

La retorica del “chi lavora non è povero” non regge più. I dati Eurostat lo dicono chiaramente: anche chi ha un lavoro può essere povero. Certo, il rischio di povertà è più basso tra gli occupati (10,9% in UE), ma in Italia la percentuale è più alta a causa dell’alto tasso di contratti precari e della bassa qualità salariale.

Il vero abisso si apre però tra i disoccupati: il 70% di chi non lavora in Italia è a rischio povertà, contro il 66,6% della media UE. Una percentuale che racconta l’effetto devastante dell’assenza di un reddito e della fragilità dei meccanismi di protezione sociale.

Anche gli inattivi – spesso donne, giovani o anziani – mostrano livelli altissimi di rischio: il 40% è in condizioni di deprivazione, con picchi nel Sud. Qui, l’inattività femminile tocca punte del 50%, e l’accesso al lavoro resta una sfida quotidiana.

Il volto femminile della povertà

A pagare di più il prezzo della povertà, ancora una volta, sono le donne. Il gender gap si riflette anche nel rischio di esclusione sociale: in Italia, il 26,5% delle donne è a rischio, contro il 23,5% degli uomini. Un divario più ampio della media europea (21,9% donne, 20% uomini) che trova spiegazione in dinamiche occupazionali e sociali ben note.

In primo luogo, la disparità salariale: secondo Eurostat 2023, le donne in Italia guadagnano in media il 14% in meno degli uomini. Non solo: una lavoratrice su tre ha un contratto part-time o precario, spesso per motivi familiari, mentre solo uno su cinque tra gli uomini si trova in questa condizione.

Le donne si trovano anche a dover fronteggiare un doppio carico di lavoro, quello professionale e quello domestico, spesso non condiviso. E nel caso di separazioni o vedovanze, il rischio esplode: le madri single sono tra le categorie più colpite, come conferma anche l’ISTAT. Il 35% di loro vive in povertà assoluta, contro il 10% delle coppie con figli.

Le famiglie con figli: un fronte fragile

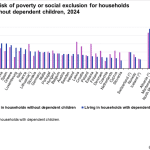

Il profilo delle famiglie più colpite parla chiaro: avere figli, oggi, aumenta il rischio di povertà. In UE, il 21,9% delle famiglie con figli è a rischio, ma in Italia la percentuale supera il 25%.

Tra queste, le famiglie monogenitoriali – soprattutto madri sole – rappresentano la fascia più vulnerabile. L’ISTAT segnala che il 35% di loro vive in povertà assoluta.

A fare la differenza è la presenza di una rete familiare, l’accesso al welfare e la disponibilità di servizi come nidi e scuole a tempo pieno.

Al contrario, le famiglie senza figli mostrano una maggiore stabilità economica: solo il 18% è a rischio, segno che la presenza di minori, pur rappresentando una ricchezza sociale, è oggi una delle principali cause di vulnerabilità economica.

Le radici profonde della povertà italiana

Il quadro si completa con una serie di fattori strutturali che aggravano la situazione italiana rispetto all’Europa. In primo luogo, il Pil pro capite: in Italia è di 32.000 euro, contro una media UE di 38.000 euro. Una differenza che incide su capacità di spesa e investimenti sociali.

A questo si somma l’alta incidenza del lavoro precario, che in Italia riguarda il 15% dei lavoratori, con picchi tra i giovani e le donne. I contratti a tempo determinato sono spesso la regola nei settori a basso valore aggiunto (commercio, turismo, assistenza).

Il mercato del lavoro poco dinamico – con un tasso di disoccupazione stabile intorno al 7,5% – e un sistema fiscale che grava soprattutto sul ceto medio-basso completano il quadro. Senza dimenticare una spesa sociale inferiore alla media europea, sia in termini di welfare attivo che di servizi.

I salari reali italiani, ovvero quelli corretti per l’inflazione, sono diminuiti durante la recente crisi del costo della vita – con cali marcati nel 2022 e 2023 – e restano ancora inferiori ai livelli del 2008, a differenza della maggior parte dei Paesi del G20. È quanto si è appreso anche dal “Rapporto mondiale sui salari 2024–25: Le tendenze dei salari e delle disuguaglianze salariali in Italia e nel mondo” dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), che analizza le tendenze globali e nazionali in materia di retribuzioni e disuguaglianze salariali.

Nonostante il 2024 abbia segnato una timida ripresa, l’aumento registrato non basta a compensare le perdite subite negli anni di alta inflazione. Sul fronte delle disuguaglianze, il nostro Paese presenta forti squilibri nella fascia alta della distribuzione. In controtendenza rispetto al quadro globale, la disuguaglianza salariale media in Italia è rimasta stabile nel periodo 2006-2018, riflettendo un equilibrio solo apparente tra la riduzione delle disuguaglianze al vertice e l’ampliamento del divario tra i redditi più bassi.

Salari italiani in calo da oltre 15 anni: una perdita record nel G20

L’Italia è il Paese del G20 ad aver subito la perdita più marcata in termini di potere d’acquisto dal 2008. Secondo i dati dello studio, i salari reali sono diminuiti dell’8,7%, un dato peggiore rispetto al Giappone (-6,3%), alla Spagna (-4,5%) e al Regno Unito (-2,5%). L’erosione del potere d’acquisto è stata particolarmente intensa nel periodo 2009–2012, durante gli anni successivi alla crisi finanziaria globale. Per contro, la Repubblica di Corea si distingue per aver registrato un aumento salariale complessivo del 20% tra il 2008 e il 2024.

L’aumento del costo della vita ha peggiorato ulteriormente il quadro, colpendo duramente l’Italia nel biennio 2022-2023. In questi anni, i salari reali di lavoratori e lavoratrici sono calati rispettivamente del 3,3% e del 3,2%, superando in negativo la media delle economie avanzate del G20.

Solo nel 2024 si è registrata un’inversione di tendenza, con una crescita media del 2,3%. Un rimbalzo che, seppur più marcato rispetto alla media dei Paesi del G20 analizzati (+1,4 punti percentuali), non basta a recuperare le perdite accumulate nel corso del tempo.

Nel contesto italiano, le disparità salariali assumono forme specifiche. La parte alta della distribuzione retributiva è quella dove si concentra la maggior divergenza, riflettendo una crescente polarizzazione nei guadagni. Inoltre, quasi il 52% dei lavoratori con bassi salari è donna, a fronte di una presenza complessiva delle donne pari al 43,2% tra i lavoratori dipendenti. La penalizzazione salariale non riguarda solo il genere, ma anche la provenienza: i lavoratori migranti in Italia guadagnano in media il 26,3% in meno rispetto ai colleghi italiani, a parità di lavoro. Una disuguaglianza strutturale che aggrava ulteriormente il quadro della giustizia salariale nel paese.

L’allarme sociale e le proposte delle associazioni

La pubblicazione dei dati Eurostat ha rilanciato il dibattito pubblico e spinto molte associazioni ad alzare la voce. La Caritas, che nel 2024 ha assistito oltre 2 milioni di persone, chiede una riforma fiscale a favore delle famiglie con figli, l’introduzione di asili nido gratuiti e obbligatori e il rafforzamento dell’Assegno di Inclusione, che oggi copre solo un terzo delle famiglie bisognose.

Anche il Forum Disuguaglianze e Diversità propone una revisione radicale delle politiche sociali, partendo da un reddito minimo universale e da politiche di inclusione lavorativa per donne e giovani.

Sul fronte istituzionale, il governo ha annunciato un piano per il 2025, come dichiarato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone. Tra le misure previste: incentivi per l’assunzione femminile, crediti d’imposta per le imprese che stabilizzano i contratti e un fondo per l’inclusione territoriale, rivolto soprattutto al Sud.

Ma gli esperti restano cauti. “Senza interventi strutturali, il divario con l’Europa crescerà”, avverte la sociologa Chiara Saraceno. Perché il rischio è quello di continuare a intervenire con logiche emergenziali, senza affrontare le radici profonde della disuguaglianza italiana.

Un fenomeno sistemico da dover affrontare

La fotografia dell’Italia che emerge dai dati Eurostat è nitida e impietosa. La povertà in Italia non è un’eccezione, ma un fenomeno sistemico, che colpisce soprattutto donne, famiglie con figli, disoccupati e abitanti del Sud.

Le cifre raccontano un paese che ha bisogno di politiche nuove, coraggiose e strutturate. Non si tratta solo di aumentare le risorse, ma di cambiare paradigma: costruire un welfare inclusivo, promuovere l’occupazione stabile, garantire pari opportunità sul lavoro e nella vita familiare.

Le dinamiche salariali rappresentano uno snodo cruciale per ridurre le disuguaglianze e costruire società più giuste: se sostenuta da politiche redistributive, dall’aumento dei salari minimi e da una contrattazione collettiva solida, è in grado di innescare maggiore domanda interna, incremento della produttività e rilancio degli investimenti.

Le strategie nazionali devono integrare l’obiettivo dell’equità retributiva con politiche di trasformazione economica e ambientale, capaci di coniugare sostenibilità, innovazione e crescita della produttività. Solo così si potrà costruire un’economia più inclusiva e resiliente di fronte all’attuale panorama internazionale, molto instabile e nel pieno di una guerra economica tra potenze globali.

Perché la povertà, oggi, non è solo assenza di reddito, ma esclusione dai diritti, dalla dignità e dalla cittadinanza piena. E nessuna democrazia può permettersi di ignorarlo.

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link